Jetzt mitmachen und mit nur zwei Klicks abstimmen!

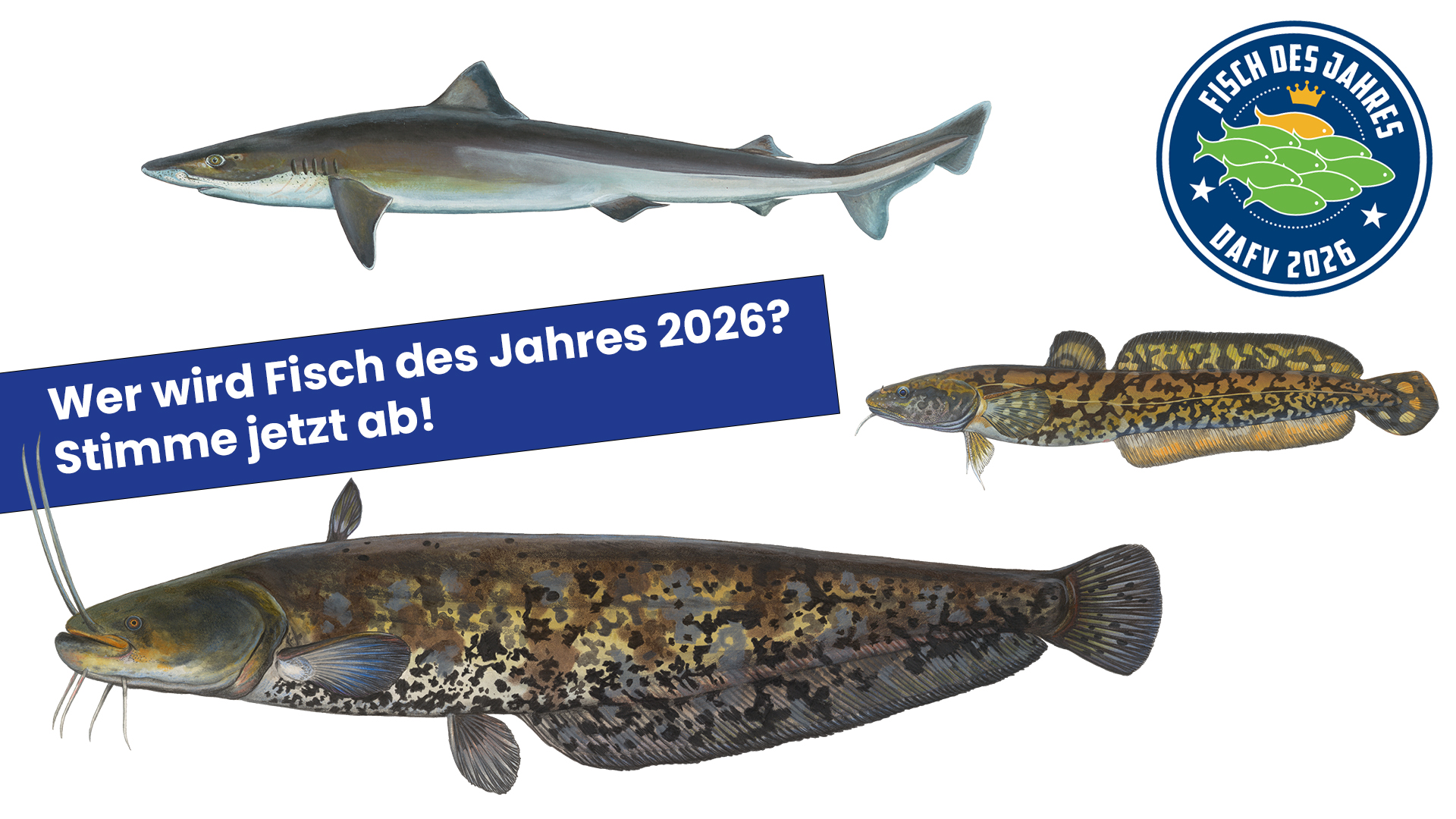

Auch in diesem Jahr wird wieder öffentlich über den „Fisch des Jahres 2026“ abgestimmt. Jeder Partner (Bundesamt für Naturschutz, Gesellschaft für Ichthyologie e.V. und Deutscher Angelfischerverband e.V.) hat eine Fischart vorgegeben, welche als Auswahloption in dem Abstimmungsverfahren zur Verfügung steht.

Der "Fisch des Jahres" soll auf schädigende Einflüsse des Menschen auf die Lebensräume der jeweiligen Fische hinweisen. Auf unserer Homepage sind alle zur Auswahl stehenden Fischarten detailliert beschrieben und abgebildet.

Die Abstimmung läuft bis zum 01.09.2025. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird im November 2025 bekannt gegeben.

Im folgenden Artikel findet ihr mehr Hintergrundinformationen über die Kandidaten zum Fisch des Jahres 2026:

Die Quappe (Lota lota)

Quappe (Lota lota). Abbildung: DAFV, Eric Otten

Quappe (Lota lota). Abbildung: DAFV, Eric Otten

Die Quappe (Lota lota) ist in kühlen Gewässern der Nordhalbkugel beheimatet. Geographisch ist sie in Flüssen und Seen Europas, Asiens und Nordamerikas zu finden. In Europa reicht ihr Verbreitungsgebiet von Skandinavien bis zu den Alpen und den Flüssen Rhône und Po. Die Quappe bevorzugt sauberes, sauerstoffreiches Wasser und hält sich oft in tiefen Seen und kühlen Flüssen auf.

Sie ist der einzige Vertreter der Dorschartigen (Gadiformes), welcher ausschließlich im Süß- oder Brackwasser lebt. Mit einer maximalen Länge von etwa 150 cm und einem Gewicht von bis zu 34 kg erreicht die Quappe beeindruckende Dimensionen. In Deutschland können die Dimensionen der Quappen (Lota lota) jedoch je nach Region und Bestand variieren. In der Flussgebietseinheit Weser-Ems beispielsweise werden Quappen in der Regel zwischen 30 und 60 cm lang. In der Oder können sie wiederum deutlich größer werden und erreichen oft Längen von bis zu 100 cm. Ihr langgestreckter Körper ist vorne rund und wird nach hinten zunehmend seitlich abgeflacht. Die Quappe weist eine braune oder schwarze Marmorierung auf gelbem, hellbraunem oder braunem Grund auf, wobei der Bauch heller gefärbt ist. Auffällig sind ihre zwei weichstrahligen Rückenflossen, von denen die zweite etwa sechsmal länger ist als die erste.

Tagsüber hält sich die Quappe häufig in Bodennähe, unter Wurzeln, Steinen oder dichter Vegetation auf. In der Nacht geht sie jedoch aktiv auf Jagd. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus bodenlebenden Wirbellosen und Fischen. Ihr breites Fischmaul ist leicht unterständig und trägt am Kinn einen langen Bartfaden, der bei der Orientierung und Wahrnehmung eine wichtige Rolle spielt. Zwei sehr kurze Barteln befinden sich zudem hinter den vorderen Nasenlöchern. In Mitteleuropa erreichen männliche Quappen die Geschlechtsreife im Alter von zwei Jahren, während weibliche Quappen erst im Alter von drei Jahren geschlechtsreif werden. Das Laichen findet von November bis März bei Temperaturen unter 6 °C statt. Dabei formen bis zu 20 Individuen einen Ball, welcher sich auf dem Boden rollend bewegt.

Die Quappe ist in Deutschland stark gefährdet und unterliegt in vielen Bundesländern fischereilichen Schonbestimmungen. Sie ist eine Wanderfischart und war vor etwa hundert Jahren in Deutschland noch relativ weit verbreitet. Jedoch hat gerade in den Nebenflüssen und -bächen ihr Bestand dramatisch abgenommen. Hauptursachen sind Verbauungen durch Kleinwasserkraftwerke, Mühlenstaus und andere Wehre sowie Gewässerverschmutzungen. Damit die Art nicht ausstirbt, wird der Bestand durch hohen finanziellen Aufwand und Arbeitseinsatz der Angelvereine und -verbände in geeigneten Flusssystemen durch Besatz gestützt.

Die Quappe gilt als hervorragender Speisefisch. Die große und fettreiche Leber ist bei Feinschmeckern äußerst begehrt, jedoch sollte aus belasteten Gewässern die Leber nicht verzehrt werden. Insgesamt ist die Quappe ein bemerkenswerter Fisch, der durch seine Anpassungen und Lebensweise beeindruckt und einen wichtigen Platz in den Ökosystemen der Süß- und Brackwassergewässer einnimmt.

Der Europäische Wels (Silurus glanis)

Europäischer Wels (Silurus glanis). Abbildung: DAFV, Eric Otten

Europäischer Wels (Silurus glanis). Abbildung: DAFV, Eric Otten

Europäische Welse (Silurus glanis) sind mit Längen von bis zu 3 m die größten einheimischen Süßwasser-Prädatoren – eingeschlossen ihre gelegentlichen Ausflüge ins Brackwasser der Ostsee. Mit Gewichten von etwa 150 kg können sie beeindruckende Dimensionen erreichen. Als wärmeliebende Art profitieren die Welse erheblich von den steigenden Temperaturen infolge des Klimawandels. Obwohl sie überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv sind, zeigen sie auch tagsüber Jagdverhalten, wenn es sich lohnt, da ihre Beute von kleinen Wirbellosen bis hin zu Vögeln reicht.

Bei nächtlichen Fischjagden kommunizieren die Welse akustisch – sie senden niederfrequente Töne bis in den Infraschallbereich aus, was seit Jahren mit Hilfe von Hydrophonen im Aquarium sowie im Freiland belegt wird. Auch Angler nutzen das außergewöhnliche Hörvermögen unseres Welses: Mit gezielten Schlägen des sogenannten „Wallerholzes" wird der Fisch zu seiner Angel gelockt.

Besondere Anpassungen unterstützen die erfolgreiche Beutejagd: Zahnkissen aus feinen Bürstenzähnen ermöglichen ein sicheres Festhalten der Beute, während eine nahezu winzige Rückenflosse und das Fehlen einer Fettflosse ebenfalls charakteristisch für diese Art sind. Die schleimige, schuppenlose Haut ragt sogar mit einem Teil über die Kiemenöffnung und verhindert so Verschmutzungen. Eingebettet in die Haut befindet sich ein ausgeklügeltes System von Elektrorezeptoren – dessen genaue Funktion noch nicht vollständig verstanden ist. Auch die beiden großen oberen sowie die vier kleineren unteren Barteln spielen eine wesentliche Rolle bei der Orientierung und der Wahrnehmung von Beute.

Taucher und Schnorchler können sowohl einzelne als auch Gruppen von Welsen, die auch hier Größen von über 2 m erreichen, antreffen. Dabei wurde ein ausgeprägtes Sozialverhalten beobachtet, das von intensivem Körper-, Kopf- und Bartelkontakt sowie tieffrequenten Lautäußerungen geprägt ist – inklusive einer oft akustischen Begrüßung beim Rückkehren. Diese Verhaltensweisen wurden dann auch über einen Zeitraum von zehn Jahren in einem Versuchsbecken des Umweltbundesamtes dokumentiert.

Nach genetischen Analysen ist der jüngste gemeinsame Vorfahre der Silurus-Arten vor knapp 40 Millionen Jahren in SO-Asien entstanden. Zu einem Ausgangspunkt der adaptiven Radiation in SO-Asien kam auch eine phylogenetische Untersuchung an morphologischen Merkmalen. Die Nachfahren der Stammart wanderten im Rahmen ihrer Evolution wohl bis zum Oberrhein und dem Doubs in Ostfrankreich, wobei sie sich in fast 20 Arten aufspalteten.

Die weiteren Hauptvorkommen in West- und Südeuropa sind jedoch überwiegend das Ergebnis menschlichen, oft illegalen Eingreifens, was den ursprünglichen Lebensgemeinschaften vieler Gewässer erheblich schadete. Infolge dessen wurde bereits ein internationales Forschungsprojekt ins Leben gerufen, an dem die Länder Italien, Portugal und Tschechien mit Unterstützung der EU Maßnahmen zur Regulierung der Welsbestände in gefährdeten Seen entwickeln. Darüber hinaus stellt die zunehmende Präsenz von Welsen ein Problem für wandernde Fischarten, wie etwa Lachse, dar – besonders an Wehranlagen, Querverbauungen und Fischtreppen, wo sie häufig anzutreffen sind.

Der Hundshai (Galeorhinus galeus)

Hundshai (Galeorhinus galeus). Abbildung: DAFV, Eric Otten

Hundshai (Galeorhinus galeus). Abbildung: DAFV, Eric Otten

Der Hundshai ist eine von weltweit mehr 530 Haiarten – und in Deutschland mittlerweile stark gefährdet.

Auch wenn der Hundshai mit 1,5 Metern im Vergleich zu anderen Arten relativ klein ist - in deutschen Gewässern ist er die größte ständig hier vorkommende Haiart!

Charakteristisch sind sein schlanker, stromlinienförmiger Körperbau und sein spitz zulaufender Kopf mit einer relativ langen Schnauze. Der Hundshai hat relativ große Augen und einen ausgeprägten Geruchssinn, was ihm die Jagd nach Fischen wie Sardinen oder Makrelen, Tintenfischen und anderen Weichtieren in trüben oder dunklen Gewässern erleichtert.

Zuhause ist der Hundshai sowohl im offenen Meer als auch in Küstenbereichen – und das fast weltweit. Eine Besonderheit: Ausgewachsene Hundshaie begeben sich in ihrem jeweiligen Verbreitungsgebiet auf ausgedehnte Wanderungen über Distanzen von bis zu 2.500 km. Ausmaß und Ursachen sind noch nicht vollständig geklärt, weshalb derzeit in der deutschen Nordsee dazu ein entsprechendes Forschungsprojekt unter Beteiligung des BfN läuft.

Im Ökosystem Meer spielt der Hundshai eine wichtige Rolle: Als Räuber sorgt er für die Bestandsregulierung von Fischen und Weichtieren. Der Hundshai ist mittlerweile in vielen Teilen seines Verbreitungsgebiets vom Aussterben bedroht. Ein Hauptgrund für die Gefährdung des Hundshais ist sein Beifang in der Schleppnetz- und Langleinenfischerei sowie der Verlust von Lebensraum, z.B. durch Bauvorhaben im Meer.

Der Schutz und die Wiederherstellung der Bestände des Hundshais sind von grundlegender Bedeutung für ein intaktes Meeresökosystem.

Der Deutsche Angelfischerverband e.V. besteht aus 25 Landes- und Spezialverbänden mit ca. 9.000 Vereinen, in denen mehr als 500.000 Mitglieder organisiert sind. Der DAFV ist der Dachverband der Angelfischer in Deutschland. Er ist gemeinnützig und anerkannter Naturschutz- und Umweltverband. Der Sitz des Verbandes ist Berlin. Er ist im Vereinsregister unter der Nummer 32480 B beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg eingetragen und arbeitet auf Grundlage seiner Satzung.

Der Deutsche Angelfischerverband e.V. besteht aus 25 Landes- und Spezialverbänden mit ca. 9.000 Vereinen, in denen mehr als 500.000 Mitglieder organisiert sind. Der DAFV ist der Dachverband der Angelfischer in Deutschland. Er ist gemeinnützig und anerkannter Naturschutz- und Umweltverband. Der Sitz des Verbandes ist Berlin. Er ist im Vereinsregister unter der Nummer 32480 B beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg eingetragen und arbeitet auf Grundlage seiner Satzung.